この記事は当時のことを思い出しながら母に書いてもらいました!

私の子どもたちがアメリカの現地校に通い始めたとき、親としてまず感じたのは「授業そのものの空気感」が日本と根本的に違うということでした。日本では科目ごとに分かれて体系的に学ぶのが一般的ですが、アメリカでは日常生活や社会と強く結びついた「実体験型」の学びが当たり前のように展開されます。

授業の進め方だけでなく、評価の仕組み、さらには保護者が学校行事に関わる形も大きく異なり、教育を通して文化の違いを肌で感じる日々でした。

ここでは、実際に体験した小学校と中学校での授業内容を中心に、日本との違いを親目線で具体的に振り返ります。

教科構成は“科目横断型”が基本

アメリカの学習スタイルで最も特徴的だと感じたのは、授業が「横断的に組み合わされている」点です。

日本の学校では国語・算数・理科・社会というように教科ごとに明確に線引きされていますが、現地校では複数の教科を自然に融合させるプロジェクトが多くあります。

例えば歴史の学習では、調べた内容を英語の授業でレポートとしてまとめ、アートの時間にポスターを仕上げて発表する、といった流れがありました。

子どもたちは「これは社会の授業?それとも英語?」と疑問を持つことがあるくらい、境界が曖昧です。この柔軟さこそが、発想や表現力を育てる土壌になっているのだと感じました。

英語の授業:読み書きだけでなく“表現力”重視

「英語(English)」は、日本の「国語」に近い教科ですが、学習内容はかなり異なります。

- フィクションやノンフィクションを使った読解中心

- 自分の意見を文章で書く“エッセイ”や“オピニオンピース”が頻繁に出る

- 読書後にブックレポートではなく「どう思ったか」を発表する機会が多い

英語の授業は、日本の国語に近い立ち位置ですが、学び方がまったく異なります。物語やノンフィクション作品を読むだけでなく、そこから「自分はどう考えたか」を必ず表現する機会が与えられます。

典型的なのはエッセイやオピニオンピースの作成で、単に内容を要約するのではなく「自分の経験や価値観とどうつながるのか」という観点まで求められる点です。

我が子も最初は「正解がないからやりにくい」と感じていたのですが、何度も取り組むうちに、自分の考えを堂々と書けるようになり、日常会話でも意見をはっきり述べる姿勢が出てきました。

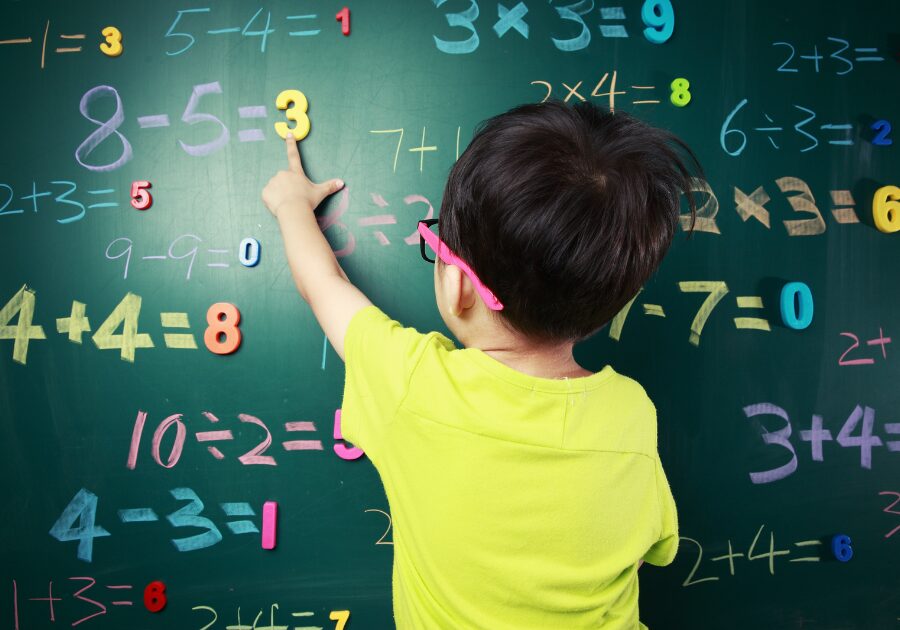

算数・数学:理解を“可視化”する文化

アメリカの算数・数学教育は、“どうしてそうなるのか”を重視します。暗記よりも「説明できること」が重視されるのが特徴です。

- 答えだけでなく「その考え方を図で示す」ことを求められる

- 答えが合っていても、説明が不十分だと減点されることも

- 数直線や積み木、図形ブロックを使った“操作的な学び”が多い

最初は「これ、日本でやったことないよ…」と困惑していた子どもも、徐々に「考え方を見せる」スタイルに慣れてきました。

理科・社会:実体験を重視する“探究型”

理科と社会は、日本のような教科書ベースというよりも、“手を動かして学ぶ”探究型授業が主流です。

小学校の場合

- 磁石の性質を学ぶために実際にマグネットを使って探す実験

- 地図を使った“自分の通学路”マッピング作業

中学校の場合

- チームで「持続可能なエネルギー」について調べ、スライドで発表

- 実際にフィールドトリップ(郊外学習)に行くことも

机上だけでなく、“自分の目と手で確かめる”ことを非常に重視しているのが印象的でした。

アート・音楽・体育の時間の存在感が大きい

日本では副教科として位置づけられがちなアートや音楽も、アメリカでは週に複数回の時間が確保され、カリキュラムも充実しています。

- 音楽では1人ずつのレコーダー演奏テストがあった

- アートは専用の教室でアクリル絵の具や版画など本格的な道具を使用

- 体育はチームワーク重視で、運動能力での評価よりも参加姿勢が評価対象

特にアートは、展示会や学年展で保護者も参加でき、“作品づくりの過程”を大切にする文化が強いと感じました。

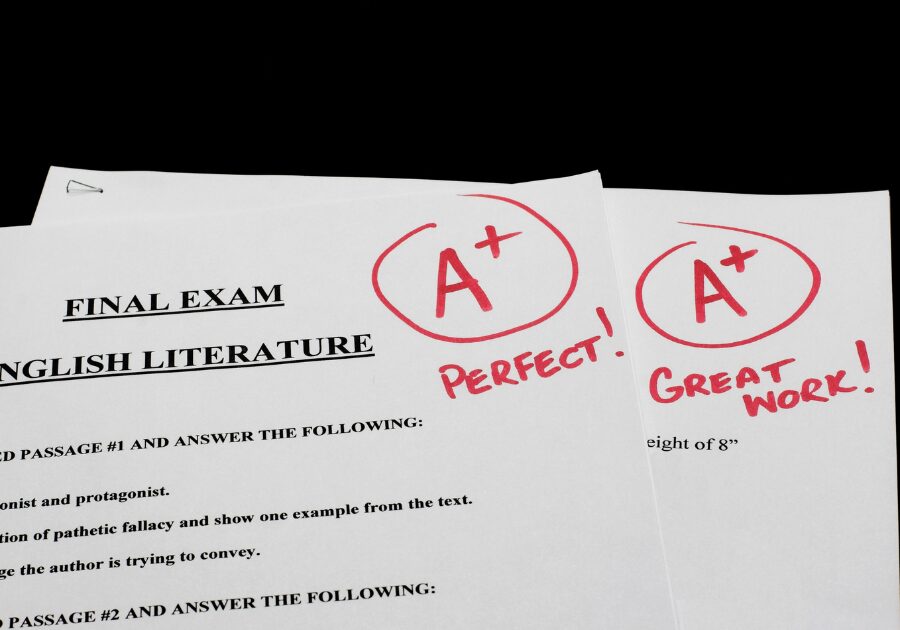

成績評価の考え方の違い

アメリカでは、点数よりも過程や姿勢が重視される傾向にあります。

- プロジェクト課題は完成度より“アイデアと工夫”で評価される

- 定期テストは少なく、毎日の課題提出や小テスト、参加態度などが成績に反映される

- 通知表には「努力している」「主体的に取り組んでいる」といった観点が盛り込まれる

日本のように「テストで点を取ればOK」という感覚とは異なり、「どれだけ積極的に関わったか」「協働できたか」などが大切にされていると感じました。

保護者として驚いたこと・工夫したこと

驚いたこととしてまず感じたのは、教科書がなく、あるいはデジタル教材が中心で“紙の教科書”を持ち帰らないという点でした。また、教師によって教え方が大きく異なり、担任の裁量がとても大きいことにも驚かされました。さらに、日本で一般的な授業参観の代わりに、“成果発表会”が頻繁に行われるのも新鮮な体験でした。

一方で、我が家ではいくつか工夫をしました。子どもが授業で戸惑った内容については、日本の教科書を使って補足し、理解を深めさせました。家庭でも日常的に“意見を聞く”習慣を取り入れ、読書感想や日常の出来事について話す機会を増やしました。また、アート活動やプレゼンの準備に関しては、親子で一緒に練習しながら取り組むようにしました。

異文化に飛び込む子どもをサポートするには、「比較して否定する」のではなく、「違いを面白がる姿勢」が大切だと感じました。

まとめ:教科の違いは“文化の違い”そのもの

教科や授業内容の違いを知ることは、単なる教育制度の比較ではなく、その国が子どもにどんな力を育てたいかという“価値観”を知ることでもあります。

日本の教育が丁寧さや基礎力を重視する一方、アメリカの教育は“個の表現”や“協働による学び”を重視するスタイルです。

親も子も戸惑いながらも、一歩ずつなじんでいく中で、「こういう学びもアリだな」と感じるようになりました。

海外での学校生活を通じて、親としても“学びの多様性”に目を開かされた気がします。これから現地校に通うご家庭の参考になれば幸いです。

コメント