この記事はアメリカに駐在経験のある私の母に執筆してもらいました!

アメリカ現地校に通うようになり、親も子も「違う文化」と「新しい自分」に出会いました。私自身が娘のサポートで悩み、驚き、学んだ実体験をもとに、現地の生活や学び・親の役割まで一日をわかりやすくご紹介します。

朝の登校〜子どもたちが歩いていく朝

現地校は徒歩圏内だったため、基本的には徒歩通学。ただし、学校によってはスクールバスがあるところもあります。

- 朝7:30 起床、7:50 朝食(トーストやシリアル)

- 8:15 家を出発(兄妹一緒に歩いて登校)

- 8:30 学校到着、校庭でフリータイム

7:30に家族で朝食を囲みつつ、前日の出来事を話すのが毎朝の楽しみです。8:15には近所の友だちと一緒に登校、道中「Good morning!」とすれ違う親子や飼い犬たちと元気に挨拶します。

学校到着後は門が常時オープン。「セキュリティ大丈夫?」と最初は不安でしたが、先生が毎日校庭を見守る姿を見て安心に変化。朝からバスケットや芝生で追いかけっこが始まり、登校=“家族以外とも地域で育つ”体験でした。

午前の授業〜自由度が高いけれど学びはしっかり

- 8:45 授業開始(ホームルームなし)

- 9:00〜10:30 英語(リーディング+スペリング)

- 10:30〜10:45 モーニングリセス(休み時間)

- 10:45〜12:00 算数(タブレット使用)

8:45からすぐ授業。ホームルーム代わりに“みんなで円になって自己紹介”する日もあり、個人の意見を大事にする雰囲気が新鮮です。

英語授業はChromebookで調べたり、グループごとに短い作文と発表。「日本のようにみんな同じ」でなく、「自分の考えを積極的に話す」練習が毎日行われます。

算数もタブレットや教材を自由に使い、「問題の正解」より「考え方の違い」を共有する授業構成に驚きました。

昼休み〜ランチは持参 or 学校で購入

- 12:00〜12:40 ランチタイム

ランチは持参or学校給食どちらもOK、内容も毎日変化!

例えば月曜はピザ、火曜はタコスなど、その日のメニューを選択する楽しみがあります。偶数月は「アイスクリームデー」があり、お小遣いでデザートを購入する体験は日本にはないワクワク。校庭の芝生で友だちと昼ごはんを食べるスタイルが定番となり、親が作った弁当の話題で盛り上がることもありました。

うちは:

- 上の子:学校で給食(ピザ・サラダ・ミルクなど)

- 下の子:日本のお弁当(おにぎり、唐揚げ、きゅうりスティック)

校庭で食べてOKなので、ピクニック感覚でみんな芝生で楽しそうにランチをしています。

月に何度かアイスクリームが給食に出る日があって、その日だけはカフェテリアで購入していました!懐かしいです!

午後の授業〜プロジェクト型が中心に

- 12:40〜14:00 理科・社会(統合型のプロジェクト)

- 14:00〜14:45 アート・音楽・体育(曜日でローテーション)

午後の時間はよりアクティブな学習が多く、プロジェクトベースでグループワークをすることが中心。たとえば、

- 植物の成長記録をタブレットで撮影し、まとめる

- 歴史上の人物についてリサーチしてポスター作成

- 美術ではマーブリングやポップアートなど、創造性重視

体育も日本とは違い、勝敗や競技性よりも、参加とチームワーク重視。バスケットやフラッグフットボールなどのアメリカらしい種目も出てきます。

下校〜「See you tomorrow!」と笑顔で帰宅

- 15:00 授業終了

- 15:05 学校出発、歩いて帰宅

- 15:15 帰宅

下校時には送り迎えをする親も多いですが、小学生高学年以降は徒歩や自転車が主流。中学生になると、友達と寄り道してスタバに行くこともあるようです。

帰宅後は:

- 宿題(30分〜1時間)

- 夕方は自由時間(近所の子と遊ぶ or YouTube)

アメリカの宿題はそこまで多くなく、家庭の自由時間が多く取れるのが特徴です。

親として感じた違いと対応

親が学校に関与する機会が多い

- ボランティア参加(授業・図書室・イベント)

- 定期的な担任との面談(英語でも対応可能)

- PTAや“Room Parent”としての関与要請

「親の出番が多くて大変」という声もありますが、実際に参加すると先生や他の親とのつながりもでき、学校情報も得やすいというメリットがあります。

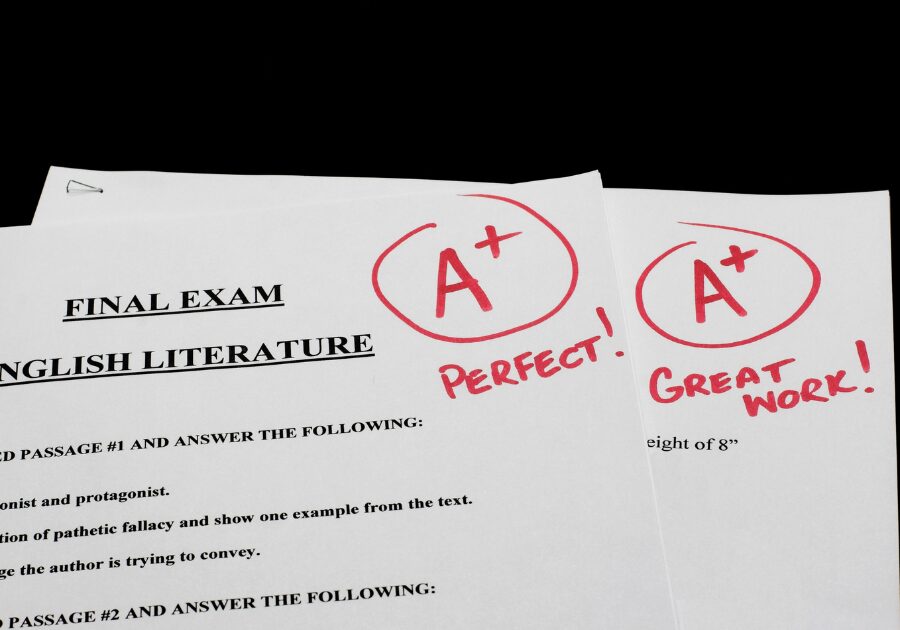

評価は“定期テスト”より“日々の参加態度”

通知表には、

- Academic(学業)

- Behavior(態度)

- Participation(参加姿勢)

などの項目があり、日々の授業中の積極性や態度が重視されます。そのため、授業中に手を挙げて発言する勇気も必要になってきます。

英語力に応じたサポートもある

ESL(English as a Second Language)という仕組みがあり、英語が母語でない子ども向けの特別授業も用意されています。

最初は英語に不安があっても、

- ゆっくり話す先生

- 簡単な単語を使ってくれる友達

など、サポート体制が整っており、「安心して通わせられる」と感じています。

英語ができなくても、ESLのクラスは周りも同じ境遇の生徒ばかりなので安心感がありました

最後に:アメリカ現地校で育つということ

アメリカの現地校に通わせることは、最初こそ不安もありましたが、子どもが“自分の意見を言う”“多様性を受け入れる”力を自然に身につけることができる環境だと実感しています。

「日本と違う」ではなく、「こういうやり方もあるんだ」と親自身も学びながら、柔軟に構えていくことが、現地校での生活を楽しむ一番のコツかもしれません。

これから現地校に通わせるご家庭の参考になれば幸いです。

コメント